「大人数の飲み会に行くのが苦手で、どうしても行きたくない…」

そんな悩みを抱えるHSPの方へ。

この記事では、こちらの内容を紹介します。

- HSPが大人数の飲み会を苦手な理由

- 飲み会をどう断ればいいのか

- 飲み会に行かないと人間関係は崩れる?

本記事の著者

HSPは、周りの刺激に敏感に反応する人々を指します。

この特性により、大人数の飲み会はかなりストレスに感じることがあります。

しかし、無理に飲み会に参加する必要はありません。

この記事では、飲み会を断る方法や、断った後の不安を解消するための方法をお届けします。

自分の気持ちに正直になり、毎日を心地よく過ごすためのお手伝いができたら嬉しいです。

大人数の飲み会が苦手な理由を理解しよう

ここでは、HSPが大人数の飲み会が苦手な理由を理解を掘り下げていきます。

HSPとは?大人数の飲み会がなぜ苦手なのか

HSP(Highly Sensitive Person)とは、周囲の環境や人々からの刺激に敏感に反応しやすい特性を持つ人のことです。

例えば、音や光、人々の表情や態度、匂いなど、日常的に感じるあらゆる刺激が強く感じ、気づかないうちにストレスを感じてしまうことがあります。

HSPについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

大人数の飲み会は、HSPの人々にとってはかなりの負担です。

・話す内容

・視線や表情

・楽しませられているか

・周りの席の話し声

など細かいことが気になり、心身ともに消耗してしまいます。

周りにはたくさんの人が話していて、どこを見ても誰かが自分に注目しているような気がして、心から飲み会を楽しむことができません。

飲み会はHSPにとって疲れることばっかりです。。。

大人数の飲み会に行きたくない理由3選

大人数の飲み会に行きたくない理由について見ていきましょう。

1. 大人数だと話せない

大人数の飲み会に行くと、多くの人が一度に話していて、会話の輪に入るのが難しいです。

特に、内向的な性格を持つHSPの人は、自分から話すことに抵抗を感じることが多いです。

少人数の飲み会は話せるんですけど。

周りの人たちは話題をどんどん進めていくのに、自分だけ話題についていけなくて、「全然楽しくない」と感じてしまいます。

2. そもそも乗り気じゃないから楽しめない

飲み会に参加する前から気乗りしない場合、参加して楽しめる可能性はかなり低いです。

私の統計上、行ってよかったことはないです。

HSPの人は、無理に自分の感情を押し殺して行動することが多く、気乗りしないイベントに参加することで、逆に心身に負担がかかることが多いです。

「楽しみたい!」という気持ちがない飲み会では、どうしても気分が乗らないので楽しめません。

3. 気を使いすぎて、エネルギーが消耗する

飲み会では、周囲に気を使いすぎることでエネルギーを大きく消耗します。

HSPの人は、他人の気持ちや状況を敏感に察知します。

なの飲み会で自分がどんな態度を取るべきか、周りの人がどう感じるかを気にしすぎてしまう傾向があります。

料理のとりわけ、空いているグラスの確認など、常に「気を使わなければならない」と感じることになり、疲れてしまいます。

会社の飲み会だけじゃなくて、友達の飲み会でも気を使う。

自分の気持ちに正直になろう!無理して参加する必要はない

飲み会に「無理して参加する必要はない」と思います。

HSPの人々は、周囲に合わせようとするあまり、自分の気持ちを後回しにしがちです。

しかし、自分が疲れていると感じたときには、素直にその感情に従って行動することが大切です。

飲み会に行かないことで、周りからどう思われるだろう?

という不安を感じるかもしれませんが、自分の心と体を守ることが最優先です。

無理に参加して心身に負担をかけることは本末転倒です。

正直な気持ちを大切にしましょう。

大人数の飲み会で話せない【筆者の経験談】

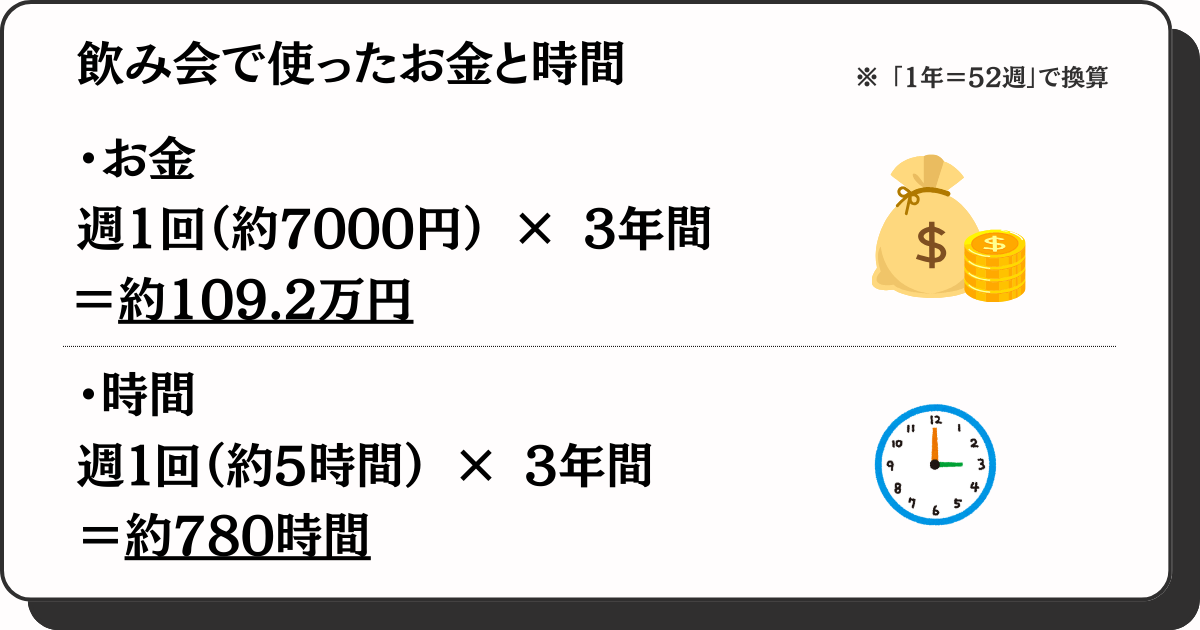

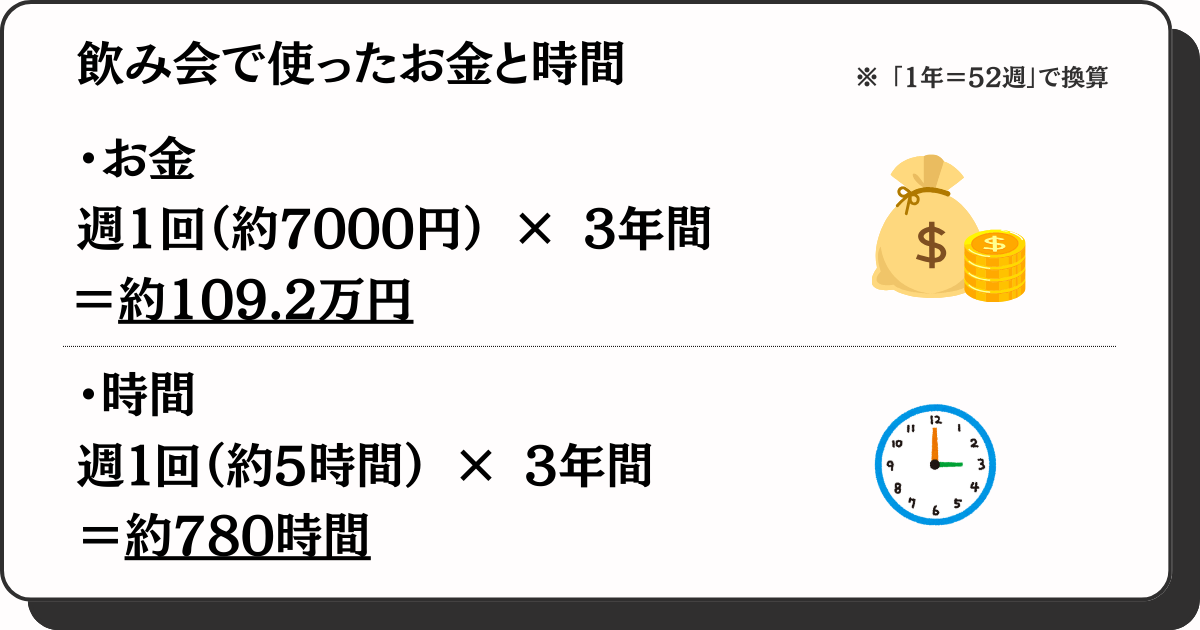

私は新卒時代、3年間「営業職」として働いてました。

自他ともに認めるHSPなのですが、当時は無理に外向的に振る舞っていたし、会社の同僚や友人との付き合いも多く、飲み会にはフル参加していました。

ただ、飲み会が得意ではないので、何度もしんどい思いをしてきました。

- うまく話には入れなくて、愛想笑いし続ける

- 頑張って話してみるものの、盛り上がっていた会話が止まる

- 友人、上司の自慢話を聞き続けるのがしんどい

- 話してない自分が注文するのも変かと思ってしまい、注文できない

- リアクションをとったり、グラスの空き具合を見たりして疲れる

思い返しても、よく飲み会に行っていたなというような経験ばかりです。(笑)

結果的にストレスが溜まり、飲み会の後にストレス発散で家でお酒を飲んだりして、かなりのお金と時間を浪費してました。

最近は、大人数の飲み会(4人以上)は自分の性格に合っていないので、参加することをやめました。

いい機会なので、今までに使ったお金と時間を簡単に試算します。

お金 = 飲み会代・タクシー代・宅飲み代など含める

時間=飲み会の時間・移動時間など含める

我ながら恐ろしいお金と時間を浪費しています。

しかも「乗り気ではない飲み会」にです。

時間に関しては、おそらく二日酔いで動けない時間とかを含めるともっとある。。。

飲み会を断りたい。どう伝えればいいのか悩んでいるあなたへ

飲み会を断るとき、「なんて言えばいいんだろう…」と悩むこと、ありますよね。

特にHSPのように、まわりを気にしやすい人は、「嫌われたらどうしよう」と考えがちです。

結論、断ってOKです。

むしろ、無理に参加するとストレスや疲れが溜まりますし、お金も時間も消費します。

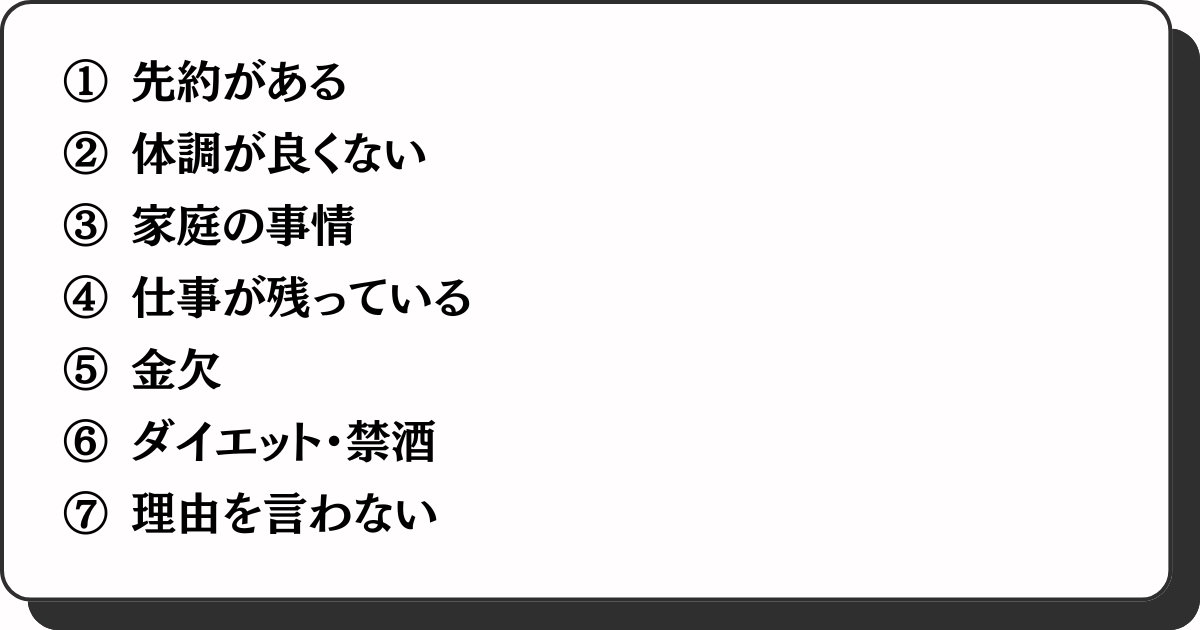

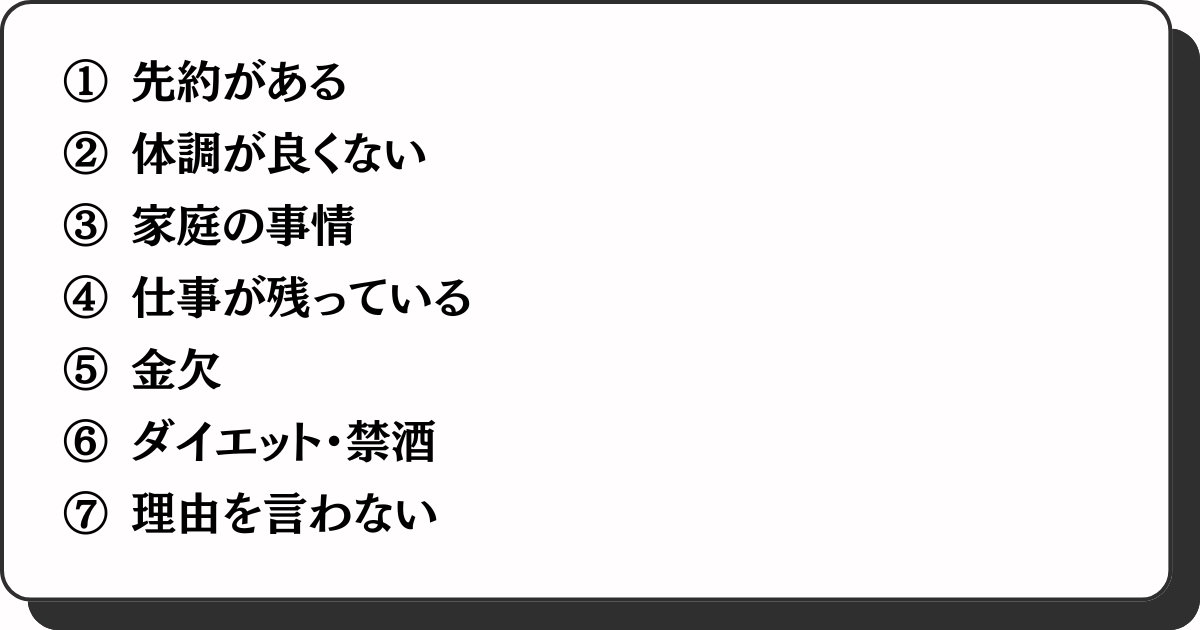

ここでは、実際に使える「飲み会の断り方7選」「どうしても断れない時の対策」を紹介します。

私自身も使ってきた方法なので、気負わずそのまま使ってみてください。

飲み会の断り方7選【私もやってる】

① 先約がある

先に予定が入っていると伝えればOKです。

「ごめん、先約があって今回は参加できないんだ」

「その日は予定があるから難しそう」

この断り方は、相手も「じゃあ仕方ないね」と納得しやすいです。

深く理由を掘り下げられることも少なくて使いやすいです。

② 体調が良くない

体調不良は鉄板の断り方。

「ちょっと体調が優れなくて、今回は見送ります」

「最近疲れが溜まってて、休みたいなと…」

本当に体調が悪くなくても、「予防のために休む」という伝え方も使えます。

③ 家庭の事情

家庭関連は、深く突っ込まれにくく断りやすい理由です。

「家のことでちょっとバタついてて…」

「家族の用事があって行けそうにないです」

具体的な事情は言わなくても問題ありません。

「家庭のことなら仕方ない」と相手も納得しやすいです。

④ 仕事が残っている

忙しい時期には、仕事を理由に断るのも自然です。

「まだ終わってない業務があるので…」

「ちょっと残業になりそうです」

仕事は誰にでもあるものなので、納得されやすいです。

「真面目な人だな」と思われることもあり、印象も悪くなりません。

⑤ 金欠

お金の問題も立派な理由です。

「今月ちょっと厳しくて、今回はやめておきます」

「節約中で、また次回参加します」

金銭面はシビアな問題なので、会社ではあまり使わず、友人に使うようにしましょう。

⑥ ダイエット、禁酒をしている

ダイエットや禁酒をしていることを理由にしてみるのも、割と効果的です。

「数値が悪くて禁酒しないといけない」

「ダイエットで〇〇kg痩せないといけない」

頑張っている状況ならば、無理に誘ってくる人も少ないです。

⑦ あえて理由を言わない

どうしても言いたくないときは、理由を伏せてもOK。

「今回は参加を見送ります」

「すみません、今回は遠慮しておきます」

理由を聞かれたら、「ちょっと私用で」とだけ伝えても大丈夫です。

無理に説明しなくても、あなたの気持ちを優先していいです。

どうしても断れないときの対策

たとえば、職場の歓送迎会やお世話になった人との場など、どうしても断れない飲み会もありますよね。

そんなときは、「自分なりの対策」をしておくと、疲れすぎずに乗り切れます。

たとえば以下のような方法があります。

- 最初から「1時間だけで失礼します」と伝えておく

→あらかじめ退出時間を決めておくことで、心理的にも楽になる。 - 座る場所を工夫する

→真ん中よりも、壁側や端の席だと刺激が少なく落ち着けます。 - 無理に話そうとしない

→聞き役に徹するだけでもOK。笑顔でうなずくだけでも十分です。 - 2次会は行かないと決めておく

→参加する範囲をあらかじめ決めておけば、疲れにくくなります。

苦手な環境でも「自分のルール」を決めておけば、必要以上に疲れずに過ごせます。

自分は絶対端っこに座ることにしています。

飲み会に参加しないことで人間関係が崩れないか不安

「誘いを断ったら、嫌われるかも」「飲み会に行かないって、付き合いが悪いと思われそう」

そんな不安もあると思います。

特にHSPや内向的な方は、人間関係を気にしてしまいやすい傾向がありますよね。

でも安心してください。

飲み会に行かなくても、良好な人間関係はしっかり保てます。

ここではその理由と、孤立しないためのコツを解説します。

飲み会に参加しなくても、人間関係は保てます

たしかに、飲み会は交流の場になります。

でも、本当の信頼は、日々の小さなやり取りの積み重ねで育まれます。

たとえば、

・相手が困っているときに声をかける

・連絡をマメに返す

・感謝やお礼をしっかり伝える

こうした行動は、「この人はちゃんと向き合ってくれてるな」と感じてもらえる大切なポイントです。

逆に、どれだけ飲み会に参加していても、普段のやり取りに誠意がなければ、信頼は築けません。

普段の行動で信頼関係を築いていきましょう。

孤立しないために心がけること

「飲み会に行かない人=冷たい人」と思われないか心配かもしれません。

普段から「私は人間関係を大事にしている」という姿勢を伝えること。

たとえば、

・飲み会には行かないけど、メッセージでねぎらいや感謝を伝える

・個別や、少人数の集まりには参加する

・誘われたときに「誘ってくれてありがとう」と一言添える

こういった小さな行動でも、相手はちゃんとあなたの気持ちを受け取ってくれます。

また、無理に自分を合わせすぎると、自分らしさを失って疲れてしまうこともあります。

だからこそ、自分に合った関わり方で人とつながることが、長続きする信頼関係につながるのです。

あなたのペースで大丈夫です。

飲み会に参加しないことでキャリアに悪影響はないのか?

「飲み会に行かないと、評価が下がるんじゃないか」「キャリアアップには付き合いも大事って言うし」

と不安を感じて、無理に飲み会に参加していませんか?

ここではその理由と、HSPや内向型の人でも安心して働ける環境づくりについて解説します。

飲み会に参加しなくてもキャリアに影響はない?自分らしいキャリアを作る方法

飲み会への参加はあくまで「プラスアルファ」であって、行かないからといってマイナスになることはありません。

仕事において本当に評価されるのは、「信頼できるか」「成果を出しているか」です。

たとえば、日々の業務で誠実に対応し、しっかりと結果を出している人がいたとします。

その人が飲み会に出ていないからといって、「評価を下げよう」と考える人は、ほとんどいないと思います。

確かに飲み会に参加した方が、上司との距離を縮めれたり、「プラスアルファ」になり得る可能性は十分あります。

ただ、もし飲み会に参加しないから評価が下がるような職場の場合、

そもそもその職場はあなたの性格にマッチしていない可能性が高いです。

重要なのは、自分に合った働き方ができる環境を選ぶことです。

内向的な人、HSP気質の人は特に、「人付き合いに振り回されない職場」「静かに集中できる環境」のほうが、本来の力を発揮できます。

無理に飲み会に参加するよりも、自分らしく働ける環境を選ぶ方が、長期的に活躍できるキャリアにつながります。

HSPでも活躍できる職場の選び方

HSPで飲み会が苦手な方は多いと思いますが、そもそもHSPは、刺激が少なく、人間関係が穏やかな職場環境を選ぶことがポイントです。

飲み会が多かったり、騒がしい職場、上下関係が厳しい会社は強いストレスになりがちです。

以下のような職場環境は、HSPの人に向いています。

- 少人数で落ち着いた職場

- 在宅ワーク・リモートワークOK

- 成果重視で、飲み会などの強制参加がない

- 一人の作業時間がしっかり確保されている

特に、私的に在宅ワークはおすすめです。

物理的な刺激が少なく、自分のペースで仕事ができるため、HSPの人にとって非常に快適な働き方です。

私は在宅ワークになってから、日常のストレスが激減しました。

フリーランスのメリット

フリーランスは、人間関係も働き方も「自分で選べる」自由があります。

もし今の働き方に強いストレスを感じているなら、フリーランスという選択肢もあります。

フリーランスには、こんなメリットがあります。

・飲み会や雑談に無理に付き合う必要がない

・クライアントや案件を自分で選べる

・静かな環境で、自分のペースで働ける

・収入の上限も、自分の努力次第で広がる

もちろん、安定性や自己管理などの課題もありますが、HSPや内向型の人にとっては「ストレスの少なさ」が大きなメリットになります。

「人間関係に疲れない働き方をしたい」

そんな方は、在宅フリーランスという選択肢を前向きに考えてみてもいいかもしれません。

フリーランスの時期がありましたが、付き合う人を自分で選べたので最高でした。

まとめ:飲み会には無理に行かなくてもOK

いかがでしたでしょうか?

今回は、HSPや内向型の方が「飲み会が苦手」と感じる理由や、無理せず断る方法、人間関係やキャリアへの影響についてご紹介しました。

結論としてお伝えしたいのは、

飲み会に無理して行く必要はまったくないということです。

「付き合いが悪いと思われるのでは?」「キャリアに響くかも」といった不安もあるかもしれませんが、信頼関係は日々の行動で十分に築けます。

また、自分に合った環境(たとえば在宅ワークやフリーランス)を選ぶことで、無理な人間関係に悩むことなく、自分らしい働き方・生き方も実現できます。

無理に飲み会に行くのではなく、自分に正直に生きてみてください。

心が楽になるはずです。

飲み会に「行かない勇気」も大切です。

今回の内容が少しでもあなたの人生に役立てば嬉しいです。