自分は内向型だから、うまく生きづらいなぁ。。。

外向型と内向型の特徴はどんな違いがあるのかな?

と考えたことはありませんか?

実は、内向型と外向型には明確な違いがあり、それを理解することで自分に合った働き方や人間関係を築くことができます。

この記事では、このような悩みを解消できます。

・内向型と外向型の具体的な違いを知りたい。

・内向型の人が生きやすくなる方法を知りたい。

・内向型でも働きやすい仕事を知りたい。

本記事の著者

この記事では、内向型と外向型の7つの違いをわかりやすく解説し、あなたが持つ強みを最大限に活かす方法をお伝えします。

内向型と外向型とは?基本的な定義と概要

意外と理解が曖昧な方も多いと思いますので、内向型と外交型の基本的な定義と概要についてまとめていきます。

内向型・外向型の一般的な定義

心理学者カール・ユングは、人の性格を「内向型(Introvert)」と「外向型(Extrovert)」に分類しました。

この分類は、人がどのような環境で最も快適に過ごせるかを示すためのものです。

内向型は自分の内側(思考や感情)に興味のベクトルが向いている一方、外向型は自分の外側(出来事や他人)に興味のベクトルが向きます。

この性質から、内向型は一人の時間を大切にし、外向型は人と関わることでエネルギーを得る傾向があります。

・一人の時間が好き

・静かな環境で集中しやすい

・人との交流が続くとエネルギーを消耗する

・人との会話や交流が好き

・にぎやかな環境の方が活発に動ける

・社交的で刺激を求める

例えば休日に、「家で読書して静かに過ごしたい」と思うなら内向型の傾向が強く、「友人とカフェやイベントに出かけたい」と思うなら外向型の傾向が強いといったイメージです。

性格診断としての側面が強いと思われがちですが、脳科学などの分野で研究が進み、内向型と外向型では脳や遺伝子に違いがあることが分かってきています。

内向型・外向型の割合

内向型の人は少数派で、全体の30〜40%程度と言われています。

日本人は比較的内向型が多い傾向がありますが、それでも半数には満たないです。

職場や学校などの集団生活では、外向型の人がリーダーシップをとる場面が多いです。

反対に、内向型の人は大勢の人が集まる場所よりも、少人数での交流を好む傾向あります。

この割合のため、社会は外向型向けに作られていることが多く、内向型の人は「自分は普通じゃないのでは?」と感じがちです。

しかし、内向型にも多くの強みがあり、適した環境を選ぶことが重要です。

内向型と外向型、完全にどちらかではない場合も

内向型・外向型は100%どちらかではなく、人によってバランスが異なります。

また、内向型と外向型の特性はグラデーションのようになっており、中間に位置する人(両向型:Ambivert)も存在します。

年齢を重ねると、ライフスタイルや価値観の変化により、内向型・外向型の度合いも変わっていくと言われています。

また、仕事の役割によっては、内向型の人でも外向的な振る舞いが求められる場面があります。

そのためには、内向型・外向型の両方の特性を理解し、無理をしない程度にバランスを取ることが重要だと思います。

ちなみに、無理をして違うタイプの性格のように振る舞うと、著者のように体調を崩すのでお気を付けてください。

ここからは、具体的な内向型と外向型の違いを見ていこう!

【違い①】エネルギー源

内向型は「1人の時間」を大切にする

内向型の人は、1人の時間を持つことでエネルギーを回復します。

内向型の人は、脳の神経回路が深い思考を好み、外部からの刺激に対して敏感であるため、多くの対人交流が続くと疲れやすい傾向があります。

読書、映画鑑賞、散歩、日記を書く など

仕事や学校で長時間人と関わる必要がある場合、帰宅後に一人で静かに過ごすことでバランスを取ることが重要です。

私も会社のお昼休みは、1人で散歩をしてリラックスしています。

人とランチに行くと、気を遣って疲れてしまいます。

内向型の人にとって、1人の時間は単なる「趣味」ではなく、必要不可欠な充電の時間と言えます。

外向型は「人との交流」を大切にする

外向型の人は、人との会話や交流を通じてエネルギーを得ます。

外向型の人は、脳内の報酬系が活発であり、新しい刺激を求める傾向があります。

特に、他者とのコミュニケーションが活発であればあるほど、ポジティブな気持ちになり、やる気が高まります。

友人と集まって食事をする、イベントやパーティーに参加する、チームでスポーツを楽しむなど

一人でいる時間が長すぎると退屈し、ストレスを感じることもあるとのことです。

外向型の人にとって、人との交流は単なる娯楽ではなく、活力を維持するために欠かせない要素であると言えます。

【違い②】社交性・人間関係の築き方

内向型は「深い人間関係」を好む

内向型の人は、少人数の親しい関係を大切にし、深い人間関係を築く傾向があります。

これは、内向型の人が一対一の対話や深い会話を好むからです。

多くの人と広くつながるよりも、少数の信頼できる人との関係を重視するため、関係性の密度が濃くなりやすいです。

内向型の人は職場や学校での交流においても、少人数のグループでじっくり話すことを好みます。

大人数の飲み会よりも、2〜3人でじっくり会話をする時間を楽しむ傾向があります。

また、一度仲良くなった友人とは、長い付き合いになることが多いです。

実際に私も大人数の会話は苦手で、仲のいい3人くらいまでの会話の方が好きです。

大人数の集まりには参加しないようにしています。

このように、内向型の人は表面的な繋がりよりも、信頼できる人との深い関係を築くことを優先します。

外向型は「広く浅い人間関係」も楽しめる

外向型の人は、多くの人と交流することを楽しみ、幅広い人間関係を築く傾向があります。

外向型の人は、エネルギーを社交の場から得るため、さまざまな人と話し、広い交友関係を持つことが自然だからです。

例えば、外向型の人はイベントやパーティーで初対面の人ともすぐに打ち解け、会話を楽しむことが得意です。

また、SNS上でも多くのフォロワーとやり取りをし、頻繁に情報を発信する人が多いです。

外向型の人は、たくさんの人と関わることで充実感を得るため、広い人間関係を持つことが特徴です。

【違い③】刺激への感受性

内向型は「刺激に敏感」、静かな環境を好む

内向型の人は、外部からの刺激に対して敏感であり、静かな環境を好む傾向があります。

これは、内向型の人の脳が外部からの情報を深く処理しやすく、過剰な刺激を受けると疲れやすいためです。

そのため、にぎやかな場所や多くの人が集まる環境では疲労感を感じやすく、集中力が低下しがちです。

カフェのざわめきやオフィスの雑談が気になって集中できないことがあります。

そのため、内向型の人は図書館や自宅の静かな部屋など、外部からの刺激が少ない環境を選ぶことが多いです。

私はノイズキャンセリングで環境音を遮断したり、工夫をして集中しやすくしています。

内向型の人にとって、静かな環境は集中力を保ち、エネルギーを充電するために必要不可欠な場所です。

外向型は「刺激を求める」、にぎやかな環境が好き

外向型の人は、外部からの刺激を求め、にぎやかな環境を好む傾向があります。

外向型の人は、脳内の報酬系が活発に働き、新しい体験や刺激を受けることでポジティブな感情が湧き、やる気が高まります。

そのため、静かな環境では退屈を感じやすく、刺激の多い場所で活力を得ることができます。

外向型の人はカフェやコワーキングスペースのように、人の動きや音が感じられる場所の方が集中できることがあります。

また、チームで話しながらアイデアを出す方が、効率よく作業を進められることが多いです。

外向型の人にとって、適度な刺激がある環境はエネルギーを維持し、集中力を高めるために効果的です。

仕事や勉強における集中力の違い(内向型は深く集中、外向型はマルチタスク)

内向型は深く集中する傾向があり、外向型はマルチタスクが得意な傾向があります。

内向型の人は、一つの物事に集中して深く掘り下げる能力が高い反面、同時に複数のことを行うのは苦手です。

外向型の人は、刺激を求める脳の特性から、複数のタスクを並行して行うマルチタスクに向いています。

内向型の人は、長時間の読書や執筆、プログラミングなど、一つのことに没頭する作業が得意です。

外向型の人は、会議中にメモを取りながら発言する、複数のプロジェクトを同時に進めるといったことが得意です。

また、作業の合間に会話を挟むことで、逆に集中力が高まることもあります。

内向型は「一つのことに深く集中」し、外向型は「複数のことを同時に進める」ことが得意であり、それぞれの特性に合った作業環境や仕事の進め方を選ぶことが重要です。

【違い④】コミュニケーション

内向型は「じっくり考えてから発言する」

内向型の人は、じっくり考えてから発言する傾向があります。

内向型の人は、脳内で情報を整理してから話すことを好むため、即座に反応するよりも、一度頭の中で考えをまとめてから発言する方が快適だからです。

また、内向型の人は表現する前に自分の考えが正確かどうかを確認する慎重さがあるため、思慮深い意見を述べることができます。

会議中に突然意見を求められると、すぐに答えられずに困ってしまうことがあります。

しかし、事前に議題を知っていれば、考える時間を持つことで的確な意見を述べることができます。

また、内向型の人はメールやチャットなど、書面でのコミュニケーションを好む傾向があります。

チャットやメールの方が考える時間を確保できるし、言葉を選んで表現できるから好きです。

外向型は「話しながら考える」

外向型の人は、話しながら考えることで、アイデアを形にしていく傾向があります。

外向型の人は、頭の中で考えるよりも、言葉に出して話すことで思考を整理します。

これは、外向型の人が対話を通じてエネルギーを得るだけでなく、会話をする中で自分の考えを明確にしていくからです。

議論を通じて意見を固めたり、新しいアイデアを生み出すことが得意です。

そのため、対話型のコミュニケーションが多い環境に適応しやすいです。

内向型の会話の苦手意識を克服する方法(実践例)

内向型の人が会話の苦手意識を克服するには、事前準備と質問力を高めることが効果的です。

内向型の人は、瞬時に反応する会話が苦手ですが、あらかじめ話題を準備しておけば、焦らずに自分の意見を伝えられます。

また、相手に質問を投げかけることで、会話の主導権を握らずに自然な流れを作り出すことができます。

会議の前に、話題になりそうなトピックをいくつか用意しておくと、会話が途切れたときにも困りませんのでおすすめです。

自分が話すよりも、相手に話をさせることで、内向型の人でも無理なく会話を楽しめます。

会議前のメモは必須です!

内向型の人が会話を苦手と感じるのは、一時的に言葉に詰まったり、反応が遅れることがあるからです。

しかし、事前準備や質問を活用することで、会話を楽しむことができ、自信を持ってコミュニケーションを取ることができます。

【違い⑤】意思決定・行動

内向型は「慎重に考えてから行動」する

内向型の人は、慎重に考えてから行動する傾向があり、リスクを回避し、計画的に物事を進めることが得意です。

内向型の人は、頭の中でシミュレーションを行い、様々な可能性を想定してから決断を下す傾向があります。

また、行動を起こす前に必要な情報を収集し、状況を分析することを重視します。

例えば、転職を考える場合、内向型の人はまず市場調査を行い、必要なスキルをリストアップし、計画的に準備を進めます。

また、プレゼンテーションを行う際も、事前にスライドを作成し、原稿を用意して何度も練習することで自信をつけます。

このように、内向型の人は「準備を整えてから行動する」ことが特徴です。

外向型は「直感的に行動」することが多い

外向型の人は、直感的に行動することが多く、スピード感を持って物事を進めることが得意です。

外向型の人は、考えるよりも先に行動することで、経験を通じて学ぶことを好むため、スピーディーな意思決定が可能です。

また、多少のリスクを恐れず、挑戦を楽しむことができるため、新しい環境に飛び込むことに抵抗が少ないです。

新しいプロジェクトに参加する際、外向型の人は「とりあえずやってみる」というスタンスで行動します。結果がどうであれ、そこから学び、次に生かすことができるため、行動力が高く、変化に柔軟に対応できます。

また、初対面の人との会話でも、深く考えずに話しかけることで、すぐに打ち解けることができます。このように、外向型の人は「行動しながら考える」ことが特徴です。

外向型の人にとって、直感的に行動することは、スピード感を持ってチャンスをつかみ、経験を積むための強みです。

内向型でもスピード感を持って行動する方法(著者が実践済み)

内向型の人でも、スピード感を持って行動するためには「完璧を求めすぎないこと」と「小さな一歩から始めること」がポイントです。

内向型の人は、物事を深く考えすぎるあまり、行動が遅くなることがあります。

しかし、100%の準備が整うのを待っていると、タイミングを逃してしまうことがあるため、まずは行動することが重要です。

例えば、ブログを始めたいと思っていても、内容を考えるうちに時間が過ぎてしまうことがあります。

この場合、まずは短い記事でもいいので書き始めることで、徐々に慣れていくことができます。

また、プレゼンテーションの準備でも、最初から完璧を求めるのではなく、まずは大まかな構成を作ってみて、後から細部を修正していく方法が効果的です。

内向型の人でも、行動のスピード感を高めるためには「完璧を求めず、まずは動くこと」が重要であり、経験を積みながら改善していくことが成功の秘訣です。

完璧を求めすぎず、まずは動いてみましょう!

【違い⑥】適職・仕事スタイル

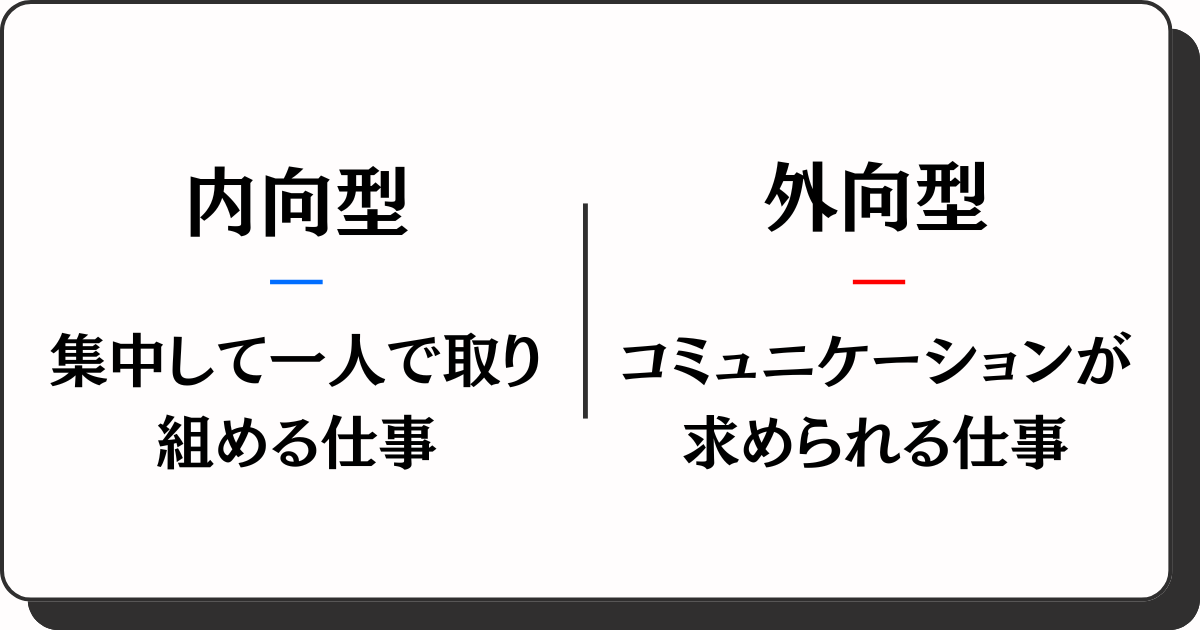

内向型は「集中して一人で取り組める」仕事

内向型の人には、集中して一人で取り組める仕事や、深く掘り下げる専門的な職種が向いています。

内向型の人は、静かな環境で集中して作業することを好み、一人で考える時間が必要なため、他者との頻繁なコミュニケーションが求められる仕事よりも、個人作業が多い職種に適しています。

また、深く分析する力や、継続的に努力する忍耐力があるため、専門知識を活かせる仕事で力を発揮しやすいです。

・Webマーケター

・プログラマー

・デザイナー

・ライター

・研究職

・会計士 など

これらの職種は、個別の作業が多く、じっくりと考える時間を確保しやすいため、内向型の人が得意とする集中力や分析力を活かすことができます。

また、リモートワークやフリーランスの働き方も内向型の人に適しています。

自分のペースで仕事を進められるため、ストレスを感じにくく、効率的に作業を進めることができます。

内向型の人は、一人で集中して取り組める仕事や専門性の高い職種、リモートワークなどの柔軟な働き方を選ぶことで、ストレスを最小限に抑えながら成果を上げることができます。

外向型は「コミュニケーションが求められる」仕事

外向型の人には、人と接する機会が多く、チームワークが求められる職種が向いています。

外向型の人は、対話を通じてエネルギーを得るため、コミュニケーションが活発な環境や、社交的なスキルを活かせる仕事で力を発揮しやすいです。

また、行動力があり、新しいことに挑戦する意欲が高いため、変化の多い職場でも柔軟に対応できます。

・営業職

・カスタマーサポート

・人事

・イベントプランナー

・広報

・プロジェクトマネージャー

・教師

・医療関係(看護師・医師) など

これらの職種は、コミュニケーションが重要であり、対人スキルを活かせる場面が多いため、外向型の人が楽しみながら成果を出しやすいです。

また、オフィスワークやチームでのプロジェクト進行が多い環境が適していて、仲間との意見交換や会話を通じてアイデアを広げ、協力しながら目標を達成することが得意です。

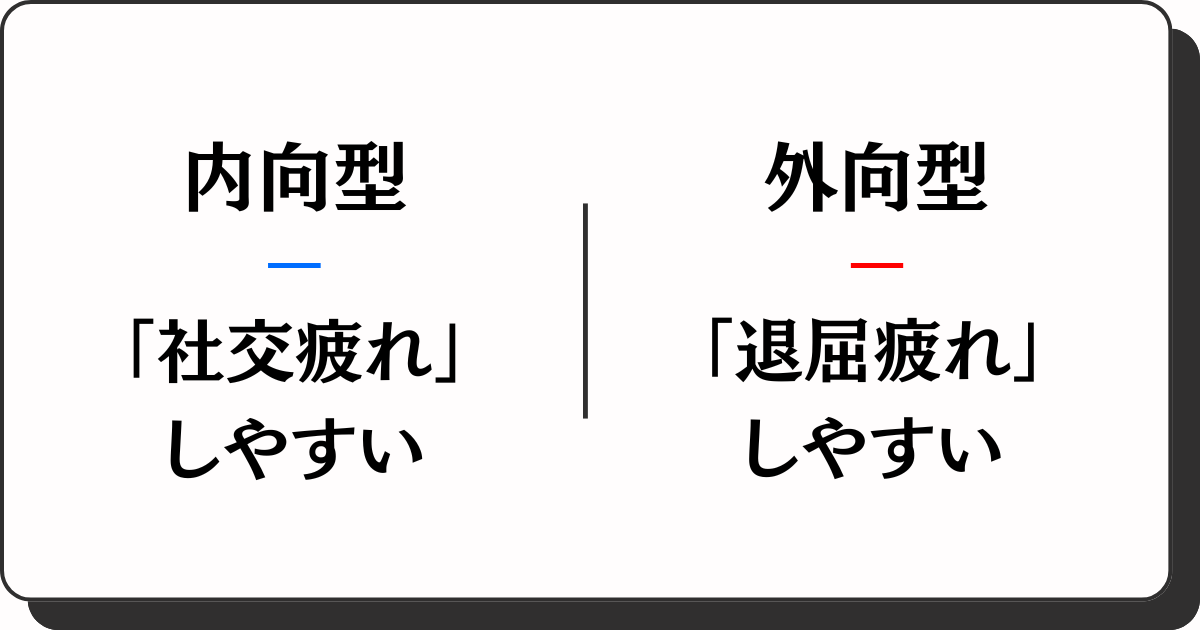

【違い⑦】疲れやすさ・ストレスの感じ方

内向型は「社交疲れ」しやすい

内向型の人は、社交的な場面や人が多い場所に長時間いると、エネルギーを消耗し、疲れやすくなります。

内向型の人は、外部からの刺激に敏感であり、特に会話や視線、音などの情報を一度に多く受け取るため、脳が過剰に働き、疲労感を感じやすいのです。

また、相手に合わせて会話を続けたり、場の雰囲気を読んだりすることに気を遣うため、エネルギーを消耗します。

例えば、長時間の会議や大人数の飲み会、初対面の人が多いパーティーなどでは、内向型の人は緊張しやすく、会話を続けることでエネルギーを消耗します。

その結果、帰宅後にどっと疲れを感じ、一人の時間を持たないとリフレッシュできないことが多いです。

また、雑談が苦手なため、無理に話題を見つけようとすることで、さらにエネルギーを消耗することがあります。

内向型の人にとって、社交の場はエネルギーを消耗しやすい場所であり、一人で過ごす時間を設けることでバランスを取ることが重要です。

外向型は「退屈疲れ」しやすい

外向型の人は、刺激が少なく、人との交流がないと退屈を感じ、エネルギーを失いやすくなります。

外向型の人は、新しい体験や人との対話を通じてエネルギーを得るため、刺激の少ない環境ではモチベーションが低下し、倦怠感を感じやすくなります。

また、同じ作業を繰り返す単調な仕事や、一人で黙々と取り組む作業が続くと、ストレスを感じることがあります。

例えば、長時間のデスクワークや、黙々と行う作業、会話のない職場環境では、外向型の人は集中力を保ちにくく、気分が落ち込むことがあります。

特にリモートワークで人と会話する機会が少ない場合、孤独感を感じ、やる気を失いやすいです。

また、休日に予定がないと退屈を感じやすく、逆に疲れてしまうことがあります。

そのため、友人と会ったり、イベントに参加したりすることで、リフレッシュすることが必要です。

内向型・外向型の特徴は以上になります!

あなたはどちらの特徴が多かったですか?

筆者の実体験:内向型の私が営業職で苦しんだ話

私は学生時代から筋金入りの内向型でありながら、かつて営業職に就いていました。

その時は、毎日がストレスの連続で、特に大人数の会議や会話が苦痛で仕方ありませんでした。

学生時代からこの悩みはありましたが、仕事になって露骨に現れた感じです。

しかし、今では内向型の特性を活かしてWebマーケターとして充実した仕事生活を送っています。

私の体験を通じて、内向型の方が自分らしく働くためのヒントを共有できたらと思います。

営業職に就いたが、大人数の会議や会話が苦痛だった

内向型の私は、大人数の会議や会話が苦痛で、営業職での人間関係に悩んでいました。

内向型の人は、会話を始める前に頭の中で言葉を整理する傾向があります。

しかし、営業職では即座に反応することが求められるため、思考が追いつかず、気まずい沈黙が生まれることがありました。

また、大人数の飲み会や雑談の場では、会話のテンポについていけず、孤立感を感じることが多かったです。

例えば、営業の打ち合わせ後に突然の雑談が始まると、何を話して良いかわからず、ただ笑って相槌を打つだけでした。

また、飲み会では周りが楽しそうに盛り上がっているのに、自分は話題に入れず、孤独を感じていました。

これらの経験から、次第に社交の場が嫌になり、仕事自体にも自信を失っていきました。

周りの人ができることが自分にはできなくて、何度もショックを受けて凹んでました。

一人の時間がなく、疲れ果てる日々

入社して2年経った頃から、常に疲労感を感じるようになりました。

内向型の私は、一人の時間を持つことでエネルギーを回復するため、常に人と関わり続ける営業職では、精神的に消耗しやすかったのです。

例えば、朝から夜まで面談や電話対応で、一日中会話をしている状態でした。

しかも上司はパワハラ気質の人で、いつも詰められて、精神的に追い詰められていきました。

また、常に予定が詰まっているため、仕事やプライベートについてゆっくり考える時間すらなく、次第に疲れが溜まりストレスが増していきました。

当時は外向型のフリをして生きていたので、休みの日も友達と飲み会やドライブをして、疲れは取れませんでした。

そのため、どんどん疲れが蓄積していき、次第に体調を崩すことが増えて、最終的に「抑うつ状態」と診断され休職し、退職しました。

当時は考える暇もなかったのですが、内向型の人にとって、一人の時間を持てない環境はエネルギーを消耗しやすく、疲労やストレスの原因となります。

ですので、内向型の人は、働きやすい環境を作るために、自ら進んで対策する必要があります。

Webマーケターで内向型を活かして仕事をできるように

内向型の私は、Webマーケターに転職することで、内向型の特性を活かし、充実した仕事生活を送れるようになりました。

Webマーケターは、一人で集中して考える時間が多く、データを分析する仕事が多いため、内向型の特性と相性が良かったからです。

データを分析し戦略を考える際は、一人でじっくりと考える時間がありました。

また、クライアントとのやり取りもメール・チャットが中心で、事前に言葉を選んでから返信できるため、ストレスを感じることが減りました。

内向型の人にとって、自分のペースで考えられる仕事や、一人で集中できる作業が多い職種は、ストレスを感じにくく、充実感を得られる環境です。

Webマーケターはその一例であり、内向型の特性を活かすことができました。

内向型の私が、Webマーケターになるまでの経緯はこちらの記事で紹介しています。

まとめ:内向型・外向型の違いを理解して、充実した人生を過ごそう

いかがでしたでしょうか?

「内向型・外向型」の違いまとめです。

- 内向型は「一人の時間」を大切する、外向型は「人との交流」を大切にする

- 内向型は「深い人間関係」を好む、外向型は「広く浅い人間関係」も楽しめる

- 内向型は「刺激に敏感」、外向型は「刺激を求める」

- 内向型は「じっくり考えてから発言する」、外向型は「話しながら考える」

- 内向型は「慎重に考えてから行動」する、外向型は「直感的に行動」することが多い

- 内向型は「集中して一人で取り組める」仕事、外向型は「コミュニケーション求められる」仕事

- 内向型は「社交疲れ」しやすい、外向型は「退屈疲れ」しやすい

内向型・外向型はどちらも素晴らしい個性を持っており、それぞれの強みを理解することで、充実した人生を送ることができます。

また、無理に逆のタイプになろうとせず、強みを活かすことが、ストレスを減らし充実感を得るための鍵です。

自分に合った働き方やキャリアを選ぶために

内向型の人には、Webマーケティングの仕事が特におすすめです。

Webマーケティングは、データを分析したり、戦略を立てたりする仕事が多く、じっくり考えることが得意な内向型の特性を活かせるからです。

例えば、Web広告データの分析、SNS運用の戦略立案など、Webマーケティングの仕事は、深く考えることが求められます。

また、Webマーケティングはリモートワークが普及しており、自分のペースで作業を進められるため、内向型の人がストレスを感じにくい働き方が可能です。

さらに、Webマーケティングに関する知識を深めることで、フリーランスとしても活躍できるため、自分の特性を活かしながら、自由な働き方を実現することができます。

内向型の人には、Webマーケティングの仕事が非常に向いており、特性を活かして成果を上げやすい環境です。

興味のある方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

今回は以上です。